ꦌꦱ꧀ꦱꦻ | Essay

Selayang Pandang Aksara Nusantara

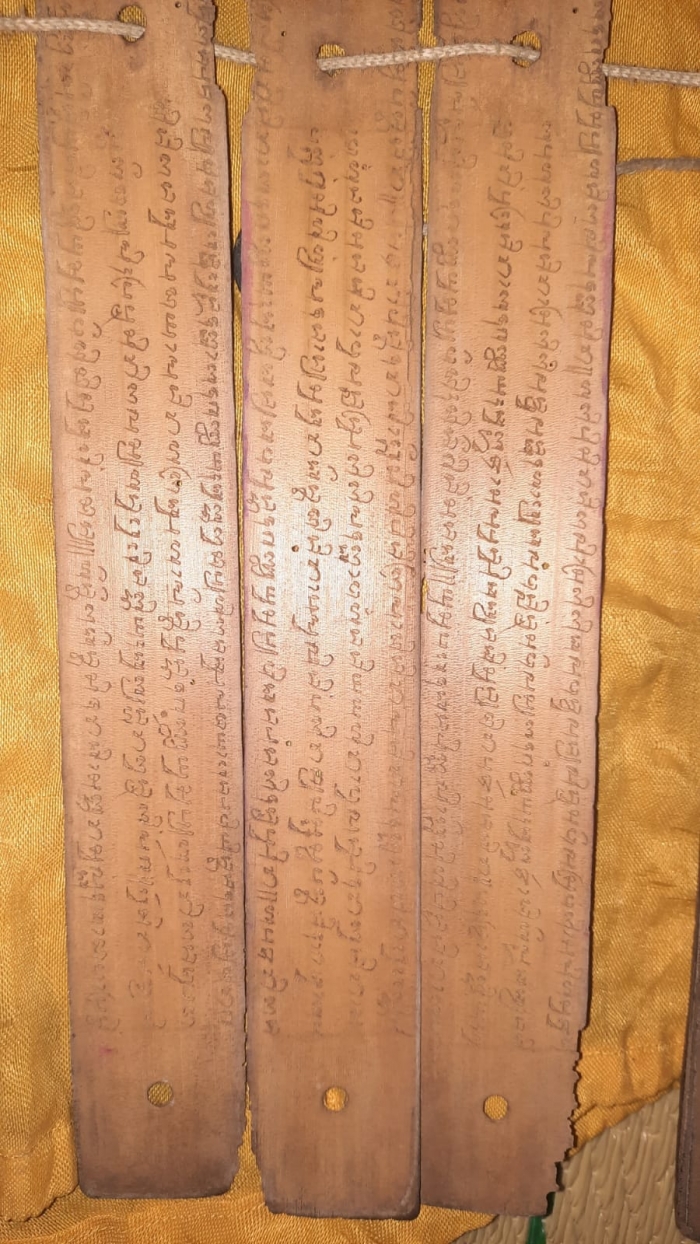

Friday, 03 January 2025 16:02 Written by Akhmad Fikri AF.Aksara-aksara Nusantara memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan budaya dan peradaban di berbagai wilayah di Indonesia. Aksara-aksara ini muncul dari adaptasi lokal terhadap sistem kepenulisan dari India, Arab, dan Cina, lalu berkembang menjadi bentuk-bentuk khas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tiap daerah. Di Jawa, misalnya, aksara Carakan berkembang dari aksara Pallawa yang kemudian menjadi alat utama dalam penulisan karya sastra, naskah-naskah keagamaan, serta catatan sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa.

Di Sulawesi Selatan, aksara Lontara digunakan secara luas oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Aksara ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencatat genealogis, kontrak dagang, serta karya-karya sastra lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, di Sumatra, aksara Incung atau aksara Rencong digunakan oleh masyarakat Kerinci untuk menuliskan mantra, cerita rakyat, serta catatan harian. Setiap aksara ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan keragaman budaya Nusantara.

Namun, perkembangan aksara-aksara ini mulai tergerus ketika masuknya kolonialisme. Kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang mengedepankan penggunaan aksara Latin,[1] sehingga perlahan-lahan penggunaan aksara lokal mulai memudar. Aksara-aksara lokal kemudian hanya bertahan di kalangan terbatas, seperti lingkungan kerajaan atau komunitas adat tertentu, yang menjadikannya semakin terpinggirkan di tengah arus modernisasi.

Padahal di masa lalu, aksara lokal tidak hanya digunakan dalam ranah formal seperti penulisan dokumen kerajaan atau teks agama, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan aksara tersebut untuk menulis surat, mencatat transaksi perdagangan, hingga mencatat peristiwa-peristiwa penting. Aksara Carakan, misalnya, digunakan oleh para wali songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa dengan menulis suluk-suluk dan serat-serat keagamaan yang mudah dipahami oleh masyarakat lokal.

Begitu pula dengan aksara Lontara di Sulawesi, yang menjadi media untuk menulis Sureq Galigo, sebuah karya sastra epik panjang yang menceritakan sejarah dan mitologi masyarakat Bugis. Karya ini bukan hanya menjadi bukti kejayaan sastra lokal, tetapi juga menunjukkan betapa eratnya keterikatan masyarakat dengan aksara sebagai bagian dari identitas dan cara pandang mereka terhadap dunia.

Namun, peran aksara lokal ini semakin tergeser dengan masuknya modernisasi, di mana bahasa dan aksara Latin lebih dominan digunakan di institusi-institusi formal. Pendidikan formal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dan dilanjutkan pada masa kemerdekaan lebih menitikberatkan pada penggunaan aksara Latin, mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak lagi mampu membaca dan menulis dengan aksara lokal mereka sendiri.

Saat ini, banyak aksara lokal yang hanya dikenal sebagai peninggalan sejarah dan tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aksara seperti Aksara Carakan (Jawa) dan Aksara Bali, aksara Sunda masih diajarkan di sekolah-sekolah lokal di daerahnya, namun kebanyakan hanya bersifat simbolik tanpa penekanan pada pemahaman yang mendalam. Sementara itu, aksara-aksara lain seperti aksara Rejang, aksara Batak, dan aksara Bugis lebih banyak ditemukan dalam naskah-naskah kuno yang tersimpan di museum atau koleksi pribadi para pegiat budaya.

Kondisi ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pelestarian aksara lokal. Tantangan tersebut meliputi kurangnya minat generasi muda terhadap pembelajaran aksara lokal, minimnya materi pembelajaran yang disusun dengan metode yang menarik, serta terbatasnya akses terhadap naskah-naskah kuno yang dapat dijadikan referensi. Selain itu, perubahan pola komunikasi masyarakat yang lebih mengutamakan media digital juga menjadikan aksara lokal semakin terpinggirkan.

Namun, di tengah tantangan tersebut, muncul inisiatif dari beberapa komunitas yang mencoba untuk menghidupkan kembali penggunaan aksara lokal. Di beberapa daerah, para pegiat budaya dan akademisi mulai menginisiasi program pengajaran aksara di sekolah-sekolah dan komunitas. Mereka menggunakan media digital, seperti aplikasi belajar aksara dan platform media sosial, untuk menarik minat anak-anak muda agar mulai mengenal kembali aksara warisan leluhur mereka. Gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh individu-individu lokal, tetapi juga didukung oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan lembaga non-profit yang peduli terhadap pelestarian budaya.[2]

Salah satu contoh inisiatif yang menarik adalah digitalisasi aksara Carakan Jawa dan Sunda yang dilakukan oleh beberapa komunitas di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui aplikasi mobile yang mudah diakses, anak-anak muda dapat belajar menulis dan membaca aksara Jawa dan Sunda dengan cara yang interaktif. Aplikasi ini menyediakan materi belajar yang disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan bentuk-bentuk aksara hingga latihan menulis kata-kata sederhana.

Di Sulawesi Selatan, komunitas lokal Bugis telah mengembangkan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses naskah-naskah Lontara dalam bentuk digital. Platform ini juga menyediakan terjemahan ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga naskah-naskah tersebut bisa dipahami oleh khalayak yang lebih luas. Upaya ini bukan hanya untuk melestarikan aksara, tetapi juga untuk memperkenalkan kekayaan sastra Bugis kepada dunia internasional.

Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan peluang besar bagi upaya pelestarian aksara lokal di Indonesia. Era digital bukan hanya menawarkan berbagai kemudahan dalam hal komunikasi, tetapi juga menjadi ruang terbuka untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan aksara-aksara lokal yang mulai tergerus zaman. Internet dan media sosial memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas daerah dan generasi untuk mempopulerkan kembali aksara lokal, serta menciptakan wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi dan belajar bersama.

Teknologi digital, seperti aplikasi belajar bahasa dan aksara, platform media sosial, hingga digitalisasi naskah kuno, telah memberikan ruang bagi aksara lokal untuk dikenal kembali oleh generasi muda. Salah satu bentuk yang paling terlihat adalah munculnya aplikasi pembelajaran aksara lokal yang dapat diunduh melalui smartphone. Aplikasi seperti ini menyediakan panduan interaktif untuk mengenal bentuk aksara, cara menulis, serta contoh-contoh kalimat dalam aksara tersebut. Dengan format yang lebih menarik, aplikasi ini mampu menjangkau kalangan muda yang sehari-harinya akrab dengan gawai.

Selain itu, inisiatif digitalisasi naskah kuno juga sangat membantu dalam melestarikan aksara lokal. Beberapa perpustakaan nasional dan daerah, serta universitas, telah mengembangkan proyek digitalisasi naskah-naskah kuno yang ditulis dalam aksara lokal. Digitalisasi ini memungkinkan naskah-naskah tersebut diakses oleh siapa saja melalui internet, sehingga peneliti, pelajar, dan masyarakat umum dapat mempelajari isi dan bentuk tradisi kepenulisan aksara yang mungkin sudah jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi upaya untuk menyelamatkan naskah-naskah dari kerusakan fisik akibat usia.

Di samping digitalisasi, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga menjadi sarana yang potensial untuk memperkenalkan aksara lokal. Berbagai konten edukatif dan kreatif tentang cara menulis aksara Jawa, Sunda, Lontara, dan lainnya dapat menarik perhatian generasi muda. Mereka dapat belajar sambil menikmati sajian konten yang dikemas dengan gaya yang menarik dan sesuai tren. Beberapa konten kreator bahkan telah membuat video tutorial, infografis, dan tantangan menulis aksara lokal, yang mampu menghidupkan kembali semangat belajar aksara di kalangan anak muda.

Selain sebagai bagian dari identitas budaya, aksara lokal juga memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pariwisata di Indonesia. Dengan menonjolkan aksara lokal sebagai elemen desain di berbagai tempat wisata, seperti pada papan nama, brosur wisata, atau suvenir khas daerah, aksara lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Wisatawan yang datang tidak hanya sekadar menikmati keindahan alam dan kuliner lokal, tetapi juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih otentik melalui interaksi dengan elemen budaya yang autentik, termasuk aksara lokal.

Sebagai contoh, aksara Bali yang sering ditampilkan dalam papan penunjuk jalan di Bali bukan hanya sekadar dekorasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengenalkan aksara tersebut kepada para wisatawan. Wisatawan yang penasaran akan bertanya atau mencari tahu tentang makna tulisan yang mereka temui, sehingga tercipta interaksi budaya yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa aksara lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas masyarakat, tetapi juga sebagai aset pariwisata yang memiliki nilai jual tersendiri.

Potensi ini juga dapat diperluas dengan mengembangkan paket wisata edukasi yang mengajak wisatawan belajar tentang sejarah aksara lokal di daerah tertentu, mengunjungi museum naskah kuno, atau mengikuti lokakarya menulis aksara. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapatkan pengalaman wisata yang berbeda dan lebih bermakna. Di sisi lain, masyarakat lokal juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan yang tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang warisan budaya mereka. Wallahu’alam. (Akhmad Fikri AF., Penulis adalah pegiat aksara nusantara dan pengasuh PP. Bina Aksara Mulya, Yogyakarta)

[1] Dampak nyata kebijakan politik etis Belanda yang pada akhirnya sangat merugikan kita. Terlebih mentalitas kita masih terbawa arus konstruksi politik kolonial. Di bidang aksara sampai hari ini selalu kita dengar bahwa pemberantasan buta huruf nasional artinya adalah mengajarkan masyarakat agar mampu membaca dan menulis dengan aksara latin.

RICH: Menyadari Kekayaan Nusantara

Wednesday, 23 October 2024 07:26 Written by Fikri AFRICH: Menyadari Kekayaan Nusantara

Oleh: Akhmad Fikri AF.[1]

Dalam satu sesi wawancara pertama setelah dipastikan menjadi Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengemukakan gagasan tentang “Reinventing Indonesian Cultures and Heritages” atau saya istilahkan denga singkat: RICH. Secara sederhana saya ingin memaknainya sebagai upaya merekonstruksi kembali budaya dan warisan Indonesia. Sebuah gagasan besar dan berkelas. Ini menyangkut soal visi seorang Menteri dengan ruang lingkup cakupan pekerjaannya yang begitu luas.

Ada lebih dari 700an Bahasa di nusantara. Lebih dari 30an aksara-aksara local yang berkembang di nusantara sepanjang sejarahnya dan untuk Sebagian diantaranya masih dipelajari dan dilestarikan. Ada 1300an suku bangsa di nusantara. Sudah barang tentu, kementerian Kebudayaan harus melihat itu semua sebagai cakupan tanggung jawab kementerian serta bagaimana melihat kesemuanya dalam konteks RICH.

Terlebih di tengah gempuran teknologi digital hari ini. Perjumpaan budaya berlangsung intens tanpa batas. Pastinya keterpengaruhan dan saling mempengaruhi antar budaya, Bahasa dan aksara berlangsung massif dan visual. Oleh karenanya ada begitu banyak tantangan dalam upaya RICH. Salah satu diantara tantangannya yakni; bagaimana mengatasi sikap mental kita yang belum berubah. Perasaan sebagai bangsa rendahan masih begitu dominan dan terjaga.

Bagaimanapun gagasan tentang RICH atau “Merekonstruksi Kembali Budaya dan Warisan Indonesia” adalah upaya untuk mengembangkan kembali kekayaan budaya Indonesia yang ada dengan cara-cara yang relevan di era modern. Gagasan ini berfokus pada adaptasi, pelestarian, dan inovasi yang menjembatani antara warisan tradisional dan kebutuhan masyarakat masa kini.

PENTINGNYA AMANDEMEN PASAL 36 UUD 1945

Saturday, 19 October 2024 18:22 Written by Fikri AFPENTINGNYA AMANDEMEN

PASAL 36 UUD 1945

Oleh : Akhmad Fikri AF.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka mengakomodasi perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal kebudayaan. Dalam konteks ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengakuan dan perlindungan terhadap aksara-aksara Nusantara, yang selama ini belum mendapatkan posisi hukum yang jelas dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengamandemen Pasal 36 UUD 1945 agar pengakuan konstitusional atas aksara-aksara Nusantara dapat diwujudkan.

Mengapa pengakuan konstitusional ini menjadi penting? Setidaknya ada empat argument yang bisa saya kemukakan terkait hal ini. Pertama, terkait dengan kebudayaan dan identitas nasional. Kedua, terkait dengan identitas kebangsaan di ranah internasional. Ketiga, pengakuan hukum dalam kerangkan perlindungan atas eksistensi aksara-aksara di nusantara. Keempat, reinventing bhineka tunggal ika.

Tulisan ini akan menjelaskan pentingnya keempat argument tersebut dengan harapan pihak-pihak pemangku kepentingan nasional dapat tergugah. Tentu saja, keberadaan partai-partai politik, anggota legislatif dan Presiden RI dapat melihat ini sebagai salah satu aspek penting dalam merumuskan kembali identitas nasional kita di era digital.

Tentang Turats: Sentrisme Versus Lokalitas

Friday, 27 September 2024 22:57 Written by Fikri AFTentang Turats: Sentrisme Versus Lokalitas

(Sebuah Catatan Sederhana)

====================================================== Akhmad Fikri AF.[1]

Turats secara harfiah berarti "warisan" atau "tradisi" dalam bahasa Arab, dan dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada warisan intelektual dan kultural umat Islam yang meliputi karya-karya ilmiah, hukum, teologi, filsafat, dan seni yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Secara historis, turats sering dikaitkan dengan masa "keemasan" peradaban Islam, yaitu ketika para ulama dan cendekiawan Muslim menulis karya-karya monumental yang membentuk landasan keilmuan Islam. Karya-karya seperti Ihya' Ulum al-Din karya Imam Al-Ghazali, Tafsir al-Tabari karya Imam al-Tabari, dan kitab-kitab fiqh dari mazhab-mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali menjadi representasi utama dari turats yang diakui secara luas di dunia Islam.

EKSISTENSI AKSARA-AKSARA DI NUSANTARA

Saturday, 21 September 2024 07:46 Written by Akhmad Fikri AFEKSISTENSI AKSARA-AKSARA DI NUSANTARA {Kepastian Hukum dalam Kerja-kerja Kebudayaan}

================================= Akhmad Fikri AF.1

Sejak tahun 2014, saya terlibat dalam gerakan pelestarian dan pengembangan aksara Carakan Jawa. Apa yang awalnya dimulai sebagai upaya untuk menjaga kekayaan budaya ini segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan mendalam. Pengalaman selama hampir satu dekade ini mengajarkan saya bahwa perjuangan untuk menjaga eksistensi aksara Carakan Jawa, dan aksara-aksara Nusantara lainnya, bukanlah semata-mata soal kebudayaan. Ini adalah perjuangan hukum dan pengakuan oleh negara.

Gerakan ini sering kali disalahpahami sebagai usaha konservatif yang hanya berfokus pada aspek kebudayaan.2 Memang, menjaga aksara kuno seperti Carakan Jawa adalah bagian penting dari melestarikan identitas budaya lokal. Namun, kita tidak bisa berhenti di situ. Ada dimensi lain yang lebih luas, yakni pengakuan dan perlindungan hukum yang harus diperjuangkan. Aksara-aksara tradisional Nusantara bukan hanya warisan kebudayaan, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas bahasa dan ekspresi budaya.

AKSARA JAWA: JALAN KEISTIMEWAAN KITA

Thursday, 09 September 2021 17:43 Written by Fikri AFTak sampai satu dasawarsa sejak UU Keistimewaan Jogjakarta disahkan, kita dikejutkan oleh ramainya tagline di linimasa: #JOGJAkartaKotaHanacaraka. Di minggu-minggu terakhir menjelang selebrasi Hari Aksara Internasional (HAI), tagline #JOGJAkartaKotaHanacaraka semakin ramai dibicarakan. Ada apa dengan tagline ini? Dalam rangka peringatan HAI, 8 September 2021 yang segera kita selebrasikan, tulisan ini mencoba melihat pesan apa yang hendak disampaikan dari tagline tersebut.

Tagline #JOGJAkartaKotaHanacaraka yang saat ini mengemuka ramai di linimasa memberi pesan sarat makna. Di tengah serbuan budaya pop di dunia digital hari ini, tagline ini menyeruak dan begitu gencar dikampanyekan. Saya melihat ada sesuatu yang tengah berubah. Pelan tapi pasti perubahan itu akan semakin terlihat. Jogjakarta ingin berbenah. Menggali sesuatu yang lama tak terpikirkan. Yakni; sebuah ruh (spirit) yang mampu menghadirkan kebanggaan dan semakin bermaknanya keistimewaan itu.

ꦱꦼꦏꦽꦠꦫꦶꦪꦠ꧀ Sekretariat:

ꦏꦩ꧀ꦥꦸꦁꦄꦏ꧀ꦱꦫꦥꦕꦶꦧꦶꦠ

ꦧꦶꦤ꧀ꦠꦫꦤ꧀ꦮꦺꦠꦤ꧀ꦱꦿꦶꦩꦸꦭ꧀ꦚꦥꦶꦪꦸꦁ

ꦔꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ꧀ꦪꦺꦴꦒ꧀ꦚꦏꦂꦠ

Kampung Aksara Pacibita

Bintaran Wetan 06 Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55792

Gerbang Praja

Video Terbaru ꦮ꦳ꦶꦣꦶꦪꦺꦴꦠꦼꦂꦧꦫꦸ

Data Kunjungan ꦣꦠꦏꦸꦚ꧀ꦗꦸꦔꦤ꧀

| ꦲꦫꦶꦆꦤꦶ Hari ini | 60 |

| ꦏꦼꦩꦫꦶꦤ꧀ Kemarin | 238 |

| ꦩꦶꦁꦒꦸꦆꦤꦶ Minggu ini | 1718 |

| ꦧꦸꦭꦤ꧀ꦆꦤꦶ Bulan ini | 1172 |

| ꦏꦼꦱꦼꦭꦸꦫꦸꦲꦤ꧀ Keseluruhan | 310901 |